Нынешний сезон ознаменовался для Российского академического молодежного театра (РАМТ) появлением в его репертуаре одного из самых сильных спектаклей последних лет — «Душа моя Павел». Художественный руководитель и режиссер Алексей Бородин, несмотря на весьма почтенный возраст, поставил по-настоящему актуальную, остро звучащую, а главное, молодежную историю о том, что взрослеть и расставаться с иллюзиями больно, что мир не делится на черное и белое, что тот, у кого иная, отличная от твоей, точка зрения, далеко не всегда враг, а то, что ты искренне любишь, не обязано быть идеальным. Начало 1980-х. Наивный парень Паша Непомилуев приезжает из далекого закрытого города в Москву поступать на продвинутый филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Свято верящий в то, что нет на свете лучше и справедливее страны, чем СССР, он сталкивается с реальностью позднего Советского Союза, где лозунги и гладкие речи подменили убеждения, а жизнь сильно отличается от того, что говорят с трибуны. IPQuorum пообщался с автором книги, ректором Литературного института им. А.М. Горького Алексеем Варламовым.

— Как началось Ваше сотрудничеством с РАМТом?

— С РАМТом дружил бывший ректор Литературного института Сергей Николаевич Есин. А потому, когда несколько лет назад я познакомился с Алексеем Владимировичем Бородиным, сразу же нашлось много общих тем. Уже потом он прочитал мой роман «Душа моя Павел» и предложил его инсценировать. Я согласился, о чем ни минуты не жалею.

— При этом сами перекладывать роман не стали. Инсценировкой занималась выпускница Литинститута Полина Бабушкина. Вмешивались в процесс?

— Нет. Я прекрасно понимаю, что сохранить текст целиком невозможно. Даже Булгаков «резал» «Белую гвардию», чтобы сделать из нее «Дни Турбиных». Скольким ему пришлось пожертвовать, чтобы зрители сходили в буфет и успели после спектакля на трамвай. А вообще я очень благодарен Полине за то, что она бережно отнеслась к моему тексту и это спектакль именно по моему роману, а не по его мотивам, скажем.

— Неужели нет ничего, что хотелось бы сохранить?

— Если мне чего-то и жаль, так это церковную линию. Она важна для понимания моего героя. От мистики тоже практически ничего не осталось. Но я сразу для себе решил, что доверяю профессионалам.

— А когда увидели готовый спектакль, какие были впечатления?

— Абсолютно фантастические. Не ожидал, что получится такой современный многоголосый спектакль. Что в нем будет столько динамики, музыки, пластики, хореографии. А какой подбор актеров! Начиная с главного героя, которого великолепно играет Даниил Шперлинг, и вплоть до небольших ролей. Мне кажется, Бородин принял очень верное решение — дать молодым артистам свободу действия, не сковывать их, а направлять. Он действует скорее как дирижер, который ведет за собой, но оставляет маневр для игры.

Совершенно потрясающим и неожиданным для меня оказался момент, когда замечательный актер Александр Девятьяров (до этого я был поражен его игрой в «Сыне» Юрия Бутусова) читает со сцены фрагмент «Слова о полку Игореве». В романе, само собой, я не стал приводить цитату из древнерусского текста. Более того, мне казалось, что этот разговор в принципе несценичен. Но оказалось, что это настолько ошеломляюще звучит, что сразу думаешь: «Вот это — литература, а все, что мы делаем — так себе».

— Алексей Николаевич, неужели правда существует некое общество, которое тщательно хранит правду о том, когда и кем было написано «Слово о полку Игореве»?

— Нет, конечно! Историки литературы окончательно пришли к выводу, что текст написан в XII веке, и никаких сомнений быть не может. Хотя, по моим ощущениям, в истории со «Словом» все равно остается много загадок и противоречий. Оно как будто выламывается из времени. Язык XII века, что блестяще доказал академик Зализняк, но герои, художественные приемы как будто взяты из более поздних времен. «Слово» — это блуждающая комета, которая движется по одному ей ведомому пути. Возможно, этим я хотел передать те ощущения, которые сам испытал, когда впервые его прочитал. Как это сделано, как написано. Такое чувство у меня только Пушкин вызывает. Вот мне и захотелось этой темы коснуться в романе.

— Можно сказать, что все литературные пристрастия Ваших героев отвечают Вашим вкусам?

— Не напрямую, конечно. Но в какой-то степени оно навеяно филологическими спорами, которые в свое время мы вели в универе. Хотя, когда роман прочитали мои друзья, с которыми я учился, они сказали: «Нет, не были мы такими».

— У каждого героя есть прототип?

— Нет, что Вы. Но в них, само собой, можно найти черты того или другого моего однокурсника. По-настоящему прототип есть только у Паши Непомилуева, но и то довольно отдаленный. На филфак поступали в основном дети из московских интеллигентных семей, да и те, кто приезжал из других городов, тоже были, как правило, достаточно начитанными и образованными людьми. Он же оказался эдакой белой вороной, говорил с грубыми ошибками, многого не знал и абсолютно не вписывался в нашу среду. Конечно, никакими диссидентами мы не были, но прекрасно понимали, что комсомол, общественные работы, партия — все это туфта. Участвовать в этом нужно только по необходимости и, если вспомнить шварцевского «Дракона», постараться не стать первым учеником. А он искренне хотел быть первым, причем не из каких-то корыстных побуждений. Не был ни карьеристом, ни лицемером, но, правда, верил в светлое социалистическое будущее. И вот много лет спустя именно он показался мне самым интересным персонажем моей юности. Почему? Потому что это — роман взросления. У нас была в каком-то смысле более удобная точка отсчета для роста, а у него — менее. Поэтому его рост оказался в итоге самым большим и стремительным.

— Получается, в Вашей трактовке, закрытой, город становится метафорой «зоны комфорта», не покинув которую, как говорят психологи, невозможно обрести себя?

— Ему очень тяжело дается этот выход. Он за два месяца должен прожить столько, сколько иной человек за десять лет не всегда осилит. Паша очень любит свой закрытый город, людей, которые там работают. Он действительно искренне хочет туда вернуться, потому что в какой-то момент понимает, что ему слишком тяжело и слишком большую цену близкие за него заплатили. Он усомнился, потерял свою веру, цельность, целомудрие. Именно поэтому ему говорят, что он не может вернуться обратно, что для него путь закрыт. Потеря невинности — оборотная сторона взросления.

Фото предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театра (РАМТ)

— В спектакле постоянно звучит вопрос, кем станет Паша Непомилуев. Вы знаете, как сложилась его судьба?

— К сожалению, нет, я потерял его из виду. Но мне бы хотелось видеть такого человека на должности, от которой в стране реально что-то зависит. Мне кажется, что в силу характера он мог бы примирить два условных дискурса (хотя мои герои и не употребляют это слово): патриотический и либеральный, советский и антисоветский. Он вобрал в себя и то и другое. Нам очень не хватает человека, который обладает глубиной и полнотой понимания разных сторон отечественной мысли, разных периодов нашей истории, который не относится презрительно ни к «совкам», ни к «либерастам». У которого есть понимание, что в обеих точках зрения есть рациональное зерно, что пора перестать стравливать людей, обмениваться взаимными обвинениями и заниматься самоуничтожением. И мне думается, что у Паши это могло бы получиться. Потому что он тот самый человек, который способен найти мирный выход из любой ситуации.

— Как думаете, что стало для Непомилуева самым болезненным, когда он поступил в МГУ?

— То, что его не принимают. Прежде ему никогда не доводилось сталкиваться со снобизмом на ровном месте, когда к человеку относятся плохо только потому, что он чего-то не знает. Его отталкивают, хотя ничего плохого он не сделал.

— А разве проблема не в лицемерии: когда говорят одно, а делают другое?

— Я бы не сказал, что мои филологические снобы — лицемеры. Каждый из них — личность со своими мотивами. То, о чем Вы говорите, скорее можно адресовать идеологам. Они и в романе у меня получились эдаким Змеем Горынычем о трех головах. Я долго задавал себе вопрос, почему так вышло. А потому, что они хуже, чем условные диссиденты. Они не делали того, к чему были призваны. Они должны были свою страну и ее ценности поддерживать, охранять и развивать, а они чем занимались? Втихую готовились к приватизации — вот чем! Если говорить про геополитическую катастрофу XX века и распад СССР, то страну проиграли именно бессильные советские идеологи, а вовсе не «пятая колонна».

— Звучит невероятно современно. Казалось бы, прошло 40 лет: другая страна, другой строй, а по большому счету ничего не изменилось.

— Меня это и самого поражает. Когда я начал писать роман, а было это пять лет назад, призрак давно ушедших времен не казался таким близким и грозным, как сейчас. Больше того, думаю, когда Алексей Владимирович репетировал, то тоже ведь не казалось, что все движется в эту сторону. Но вышел спектакль именно тогда, когда все динозавры ожили и все воспринимается так, будто бы действие происходит не 40 лет назад, а сейчас. Это не входило ни в мой замысел, ни в замысел режиссера. Просто так случилось. Хотя, справедливости ради, сегодня государственная идеология работает намного лучше, чем тогда.

— Ну а то, что Вы начали писать роман, когда пришли на пост ректора Литинститута, тоже совпадение?

— Не совсем. Дело в том, что, став ректором, я должен был уйти из МГУ. Написать своею рукою «прошу уволить меня по собственному желанию», и это было очень тяжелым решением, так как с университетом связана вся моя жизнь. И тогда я дал себе обещание написать роман-благодарность, сказать спасибо этим прекрасным стенам. В итоге получилось посвящение не только филфаку, но и людям, а вместе с ними и тому времени, которому, несмотря на все глупости, несуразности — меньше всего мне хочется его идеализировать и лакировать, — я страшно признателен. Хорошего было очень много.

— Например?

— Наверное, самым прекрасным в нем было то, что мы были невероятно голодными до знаний и впечатлений. Этого, к сожалению, сегодня лишено большинство студентов. И не только Литературного института. Им слишком легко дается любая информация. Они могут найти практически любую книгу, посмотреть какой угодно фильм. В интернете на любой вопрос можно найти ответ. И от этого у очень многих нет никакой потребности что-то узнавать, преодолевать сложности.

Мы же были лишены такой роскоши. Пойди посмотри фильмы Тарковского, когда их нигде нет. Приходилось проявлять немалую изобретательность, ехать куда-то на окраину Москвы, где случайно шел «Андрей Рублев» или «Зеркало». Попробуй попади в Театр на Таганке. Чтобы добыть заветный билет, порой приходилось выстаивать в очереди целую ночь. Попробуй раздобудь роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. В библиотеке он на руках, в магазине — не продается. Заметьте, я даже не говорю про запрещенную литературу. Томик стихов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака было не купить. Люди потому так жадно читали, что знали всему этому цену. Я ни в коей мере не призываю вернуть былые реалии, но нам приходилось буквально драться за знания, а это все-таки хорошо.

— И при этом Вашего героя принимают в университет, хотя он недобрал проходной балл и путает двух Островских. Как такое возможно?

— Декан факультета прочла его сочинение и поняла, что это замечательный текст.

— Как ректор Литинститута Вы бы его тоже приняли?

— Конечно! Я бы поставил пять баллов не глядя. Точнее, наоборот, внимательно посмотрев.

— Право на инсценировку предоставили Вы или издательство?

— Я. Издательство никак не согласовывало этот процесс.

— В Литинституте преподают такую дисциплину, как авторское право?

— Конечно. Ведет наш первый проректор Людмила Михайловна Царева. Это очень важный предмет. Человек должен разбираться в своих правах и грамотно выстраивать отношения с издательством.

— К сожалению, у нас не так хорошо развита такая профессия, как литературный агент…

— Но у всех топовых авторов они есть. Сложно, скорее, начинающим.

— Почему такой специальности нет в Литинституте?

— Мы не можем выйти за рамки образовательной программы и нашей специальности, которую прописываем в дипломе — литературный работник. Но, безусловно, человек с дипломом Литературного института может стать прекрасным литературным агентом.

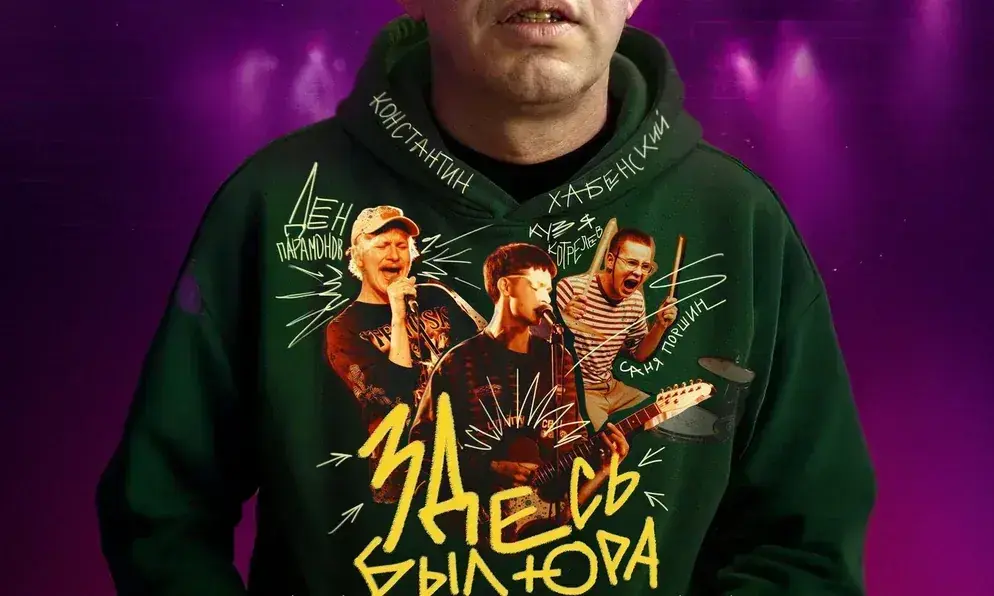

Фото предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театра (РАМТ)

— В чем сегодня миссия института?

— Давайте честно. Понятно, что можно состояться в литературе и без Литинститута. Писать книги можно с любым образованием. Но что дает Литинститут помимо пяти лет счастливой жизни в центре Москвы (хотя и это немало, особенно если ты приехал из провинции)? Он дает возможность получить очень приличное гуманитарное образование и диплом, который высоко котируется. Нужно просто приложить к этому усилия.

— В романе есть такая фраза: «Не такая уж бессмысленная наука филология, если утешение в ней есть для ума и сердца». А современному человеку это для чего нужно?

— Я не знаю, нужна ли любому современному человеку филология, но в чем я совершенно уверен — это в том, что если человек хочет понять тот или иной народ и самого себя, то нужно в первую очередь обратить внимание на язык. Недаром Бродский сказал, что язык — это Бог. Чем дольше я живу, тем больше задумываюсь: какая это удивительная вещь. Как получилось, что мы говорим? Что можем выразить самые тонкие оттенки смыслов, чувств, ощущений? То, как мы в детстве учимся говорить на родном языке, потом осваиваем иностранные. Филология дает ответы на очень многие вопросы. Плюс в обществе должна быть каста, которая правильно говорит на родном языке. И это тоже задача филологии. У нас был потрясающий преподаватель Михаил Викторович Панов, так вот он говорил: «Никогда не поправляйте другого человека, если он сделал ошибку. Если это не филолог. Если же это филолог, то поправляйте обязательно: филологи должны блюсти чистоту, кодекс речи».

Мне кажется, что, если у человека есть потребность глубже разобраться в языке, понять его — это очень хорошо. При этом, скажу честно, я не слишком люблю литературоведение. Жанры, стили, всякие разные «измы» кажутся мне игрой в бисер. Другое дело — история литературы, конкретные писательские судьбы. Вот это интересно очень!

— Вы в одном интервью сказали, что нынешнее образование лишено глубокого гуманитарного начала. В чем оно заключается?

— Мне кажется, что мы очень много потеряли, когда перешли на систему заполнения различных тестов и таблиц. Это в принципе сушит человеческий мозг и выхолащивает его. Не знаю, насколько оно верно для точных и естественных наук, но для гуманитарных — бесспорно. Например, при проверке знания иностранного языка часто используют тесты. Но ведь можно хорошо выполнить тест, толком не зная языка, и наоборот — тест завалить, прекрасно умея на чужом языке общаться. Это разные вещи. Поэтому думаю, что «тестовая зараза», которую мы зачем-то переняли у Запада, в принципе убивает гуманитарное начало, где самое важное — это свободное высказывание. Какой бы несвободной страной ни был СССР, но сочинений на вольную тему было гораздо больше, чем сегодня. Знаете, почему я стал писателем? Понятно, что было много разных причин, но огромную роль в этом сыграла моя учительница английского языка. Когда мы изучали новые слова, она давала нам такое задание: составить ситуацию, используя эти выражения. То есть по сути мы писали в голове рассказы. Сочиняя, мы развивали фантазию и напрягали мозг. Когда вам предлагают что-то самостоятельно делать — вы развиваетесь. Когда же вы правильно или неправильно ставите галку, это вас никуда не двигает, а просто показывает, знаете вы верный ответ или нет. На мой взгляд, это и есть дегуманитаризация образования, которая происходит во всем мире, не только у нас.

— Вы производите впечатление человека, который ратует за свободу, особенно мнений и высказываний. При этом Вы возглавляете Комиссию по разработке профстандартов профессии писатель. Как это будет выглядеть и возможен ли какой-то стандарт этого такого специфического действа?

— Конечно, профстандарт профессии писатель звучит как оксюморон. Но в Литинституте мы тоже учим по творческим образовательным стандартам, и это тоже оксюморон. По идее, не может быть образовательного стандарта творческого вуза, а он есть. И это касается не только нас, но и Консерватории, и ГИТИСа, и ВГИКа и так далее. Предлагаете на этом основании объявить забастовку и прекратить преподавать или закрыть все творческие вузы? Нет, просто нужно стараться наполнить любую формальность правильным смыслом.

Теперь давайте разберемся, зачем нужен писательский профстандарт. Исключительно для социальных целей. Никаких других задач нет. Другое дело, что решение Минцифры в каком-то смысле подоспело не ко времени и воспринимается сегодня как закручивание гаек. Но я не раз говорил, что здесь нет никакой идеологии. Если появятся хоть малейшие признаки цензуры, я первым выйду из игры. Для меня свобода творчества непреложна. Я всерьез полагаю, что попытки управлять литературой ни к чему не приведут. Это никогда ни у кого не выходило, сегодня же, учитывая развитие технологий, это просто невозможно. Если же можно помочь писателям независимо от их взглядов, позиций, эстетических приемов, вкуса, направления добиться каких-то конкретных вещей — получить пенсию, льготы, оформить больничный и так далее — почему нет? И вот заметьте, только что был разработан профстандарт композитора. Тихо, спокойно, безо всякого шума, суеты и конспирологии, потому что люди прекрасно понимают: это им нужно. А братья писатели чуть что, устраивают бузу, от которой в итоге всем становится плохо. Так разбежались по идейным причинам в начале девяностых и потеряли на этом почти всю литфондовскую собственность.

— Вы упомянули про развитие технологий. Сегодня нейросети способны сгенерировать связный и информативный текст. Как думаете, заменят ли нейросети журналистов и писателей?

— Мне кажется, нет. Я верю, что нейросеть может сочинить музыку или нарисовать картину, даже построить дом, но робот вряд ли может стать драматическим актером или писателем. Даже если нейросеть сочинит какой-нибудь стишок, все по правилам — рифма, размер, то вряд ли там будет что-то для ума и чувства.

Фото предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театра (РАМТ)

— Не так давно Вы принимали участи в программе «Агора». Там прозвучала мысль, что во многом имидж искусственному интеллекту создали фантасты. На Ваш взгляд, литература призвана осмыслять прогресс или задавать ему тон? Ведь можно считать «Солярис» Станислава Лема предвестником искусственного интеллекта?

— Можно, но все это появилось задолго до Лема. Вспомните еврейский миф о Големе, античную Галатею, есть подобные вещи у Леонардо да Винчи или у Александра Грина, например. В романе «Золотая цепь» у него был искусственный человек, а в рассказе «Серый автомобиль» — кукла-манекен. Сколько существует человечество, столько параллельно двигалась мысль о возможности создания искусственного интеллекта, как бы это ни называлось. Роль литературы здесь может состоять как в том, что она это предсказывает или осмысляет, так и в том, что она этому противостоит — «я тебя породил, я тебя и убью». Мне кажется, что из всех видов искусств литература наиболее похожа на человековедение. Именно потому что тема искусственного интеллекта граничит с нашими возможностями, правами и человеческой суверенностью, вряд ли она когда-нибудь уйдет из литературы. Одна из последних попыток осмыслить этот феномен — романы Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» и «Клара и Солнце».

— Паша Непомилуев спрашивает своего сокурсника: «Зачем тебе запрещенные книги — ты все разрешенные прочел?» Зачем человеку искусственный интеллект, если мы в человеческом никак не разберемся?

— Человека всегда тянет во что-то новое. Больше того, когда, пытаясь понять себя, уперся в стенку, можно попробовать разобраться через искусственный интеллект. По крайней мере, думаю, с такой целью Андрей Тарковский снимал «Солярис». Во многом с этим был связан мировоззренческий конфликт Станислава Лема и Андрея Тарковского. Для Лема Космос, его покорение, осмысление того, что там происходит, первостепенны. Тарковский же пытается спустить Лема на землю и вернуть к человеческим проблемам, но делает это через Космос. Так что ответ на Ваш вопрос заключается как раз в этом: искусственный интеллект нужен для того, чтобы понять самих себя. Это средство, а не цель.

— Вы стоите на той позиции, что искусственный интеллект не враг, а помощник?

— Смотря в какие руки он попадет и с какой целью. Например, нож может быть помощником, а может стать орудием убийства.

— Если когда-нибудь появится сильный искусственный интеллект и обретет чувства, станет он человеком или просто его разрушит?

— Поскольку я человек религиозный, то для меня все — в замысле Творца. В Священном Писании ничего не сказано про то, что может быть некий искусственный интеллект, наделенный душой и ответственностью перед Богом. Можно делать какие-то фантастические домыслы, но я думаю, что это невозможно, что есть граница, через которую никакой искусственный интеллект переступить не может. Я не верю, что реально появится какое-то существо, у которого будет бессмертная душа. Когда мы родились или чуть раньше, во чреве матери — об этом можно спорить, — нам дали душу бессмертную, за которую мы в ответе. Искусственный интеллект — это что-то другое. Этого измерения там нет.

— В наш век прогресса и технологий в чем заключается роль гуманитарных наук?

— Глядя на то, что сейчас происходит в мире, меньше всего думаешь про технический прогресс. У меня ощущение, что мы стремительно возвращаемся в Средневековье. Кризис, который сейчас разгорелся в отношениях между Россией и Западом, как раз показывает, что мы слишком увлеклись будущим, умозрительными идеями, не решив насущных проблем. Идет передел ресурсов. Что будет с голодом? Что будет с зерном? Что будет с пресной водой, с климатом? Какой мир мы оставим детям и внукам? Вот что сейчас важно. Искусственный интеллект — это все-таки пока сказка.

— Вы сказали, что мы возвращаемся к Средневековью. Можем ли мы тогда надеяться на ренессанс?

— Не факт, что Ренессанс был лучше, чем Средневековье. Это же миф, красивая история. И Средневековье не всегда было мрачным, и в Ренессансе далеко не все было в светлых тонах. Не знаю, из меня плохой футуролог, но у меня складывается ощущение, что сейчас мы живем в мире, где царствуют сумрачные призраки прошлого. Они вселились в души людей, принимающих решения. Причем так происходит далеко не только в нашей стране. Когда возникает тот или иной конфликт, нет правых и виноватых — виноваты все. Думаю, именно это сейчас требует осмысления. Собственно, в этом и есть задача гуманитарной сферы.

Беседовала Ксения Позднякова, основатель телеграм-канала “Ксюша про театр”