11 апреля в «Музее Москвы» состоится пластический моноспектакль «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон», приуроченный ко дню борьбы с болезнью Паркинсона. Спектакль создавался в активном взаимодействии с Научным центром неврологии и Фондом развития отечественной науки, техники и медицины «Фронтмед», куда будет переведено 10% от продажи каждого билета. Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли — Александр Челидзе. Накануне он вышел на сцену «Электротеатра Станиславский» в роли Рыцаря в видео-арт балете «Сказки сна» (хореограф Владимир Варнава, режиссер Илья Старилов) и провел мастер-классы в Gogol School, посвященные партнерингу и контактной импровизации. О том, как человек развивается через травму и почему важно обращать внимание на тело, а также о том, как совмещать труд режиссера, хореографа, танцовщика и педагога Александр Челидзе рассказал в интервью IPQuorum.

– Сколько вы тренируетесь в день, в неделю, чтобы иметь такую форму в 49 лет?

– Конечно, отчасти это генетика. Но я профессионально занимаюсь хореографией лет с 20, и это, конечно, накладывает свой отпечаток. Все зависит от того, насколько и чем я загружен. Допустим, если я занимаюсь постановочной деятельностью, то, как ни странно, больше работаешь сидя – сводишь, репетируешь. И в этот момент нельзя сказать, что я прям в прекрасной форме. А вот когда идет подготовка к спектаклю, где я занят как танцовщик, то все серьезно. «Сказки сна» мы готовили месяц, параллельно идет подготовка к моему «Пункту 64. Паркинсон». И вот здесь нужно физически постараться. На «Сказках сна» мы падали, летали, прыгали, бросали свои тела друг в друга. И форма набирается в процессе. Но, опять же, это касается тела воспитанного, привычного к нагрузкам.

Если же мы говорим просто о поддержании физического здоровья, то это, конечно, йога, различные дыхательные практики. Это напрямую связано с движением. Если тело дышит, оно живет. Причем, не только легкими, а целиком. Вот это очень важно.

– Когда видишь такое филигранное владение телом, то кажется, что должен быть какой-то секрет.

– Нет, никакого секрета, ничего сверхъестественного. Просто работа, работа, работа. Но все должно при этом быть еще и в удовольствие.

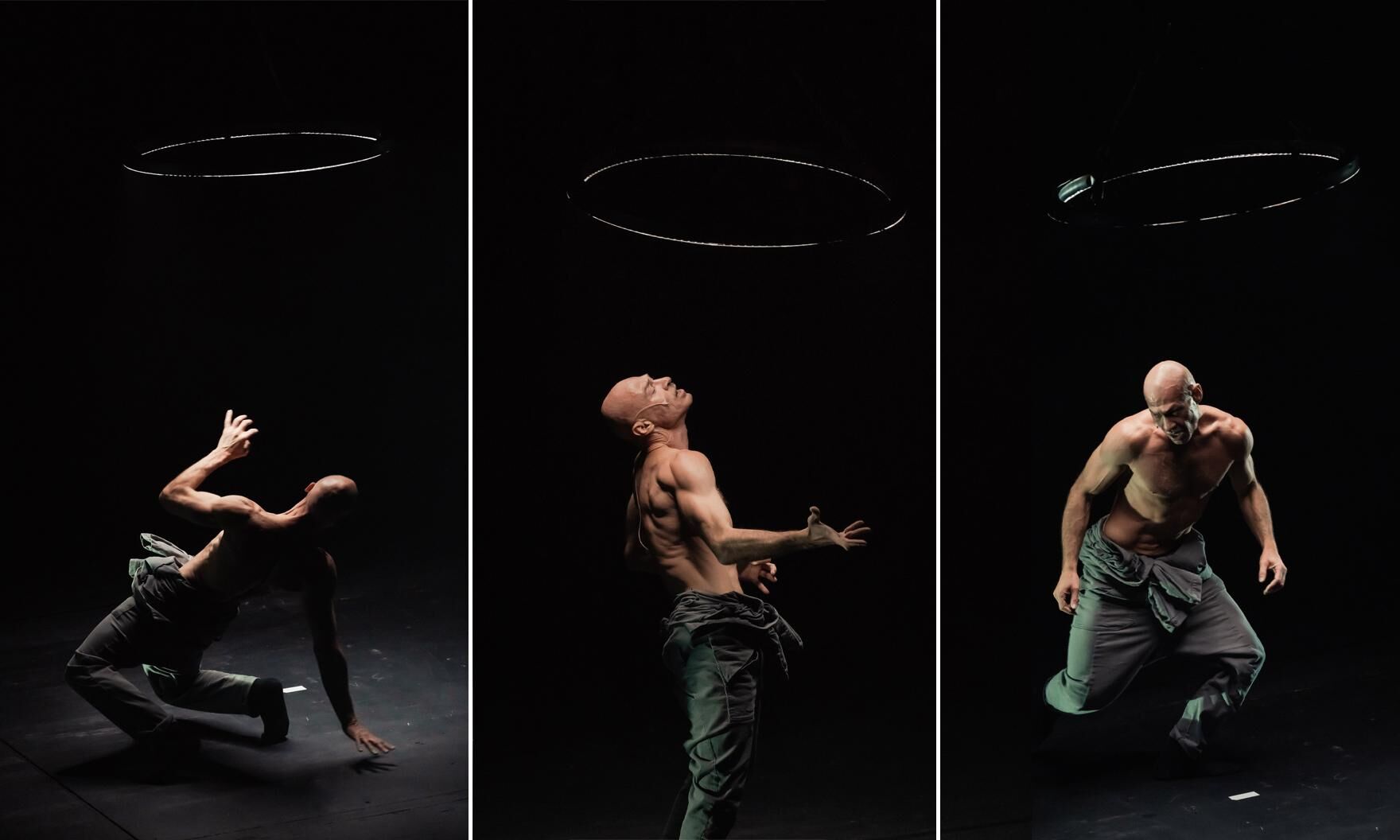

Фото предоставлено пресс-службой проекта "Сказки сна"

– «Сказки сна», месяц репетиций, 6 показов за 3 дня. Как этот проект возник в вашей жизни?

– Хореограф «Сказок сна» Владимир Варнава – мой друг и в жизни, и в работе. Мы очень давно работаем вместе. И когда он начинает тот или иной проект, то очень часто привлекает меня. У нас есть такая группировка Варнавы, куда в определенный момент все стекаются. Собственно, та же история, когда я запускаюсь с какой-то своей идеей. И вот он позвал меня поучаствовать в «Сказках сна». Поначалу я не находил себе места в этом проекте, не чувствовал свою функцию. Но тренировки и то, как Володя Варнава умеет все сложить, сделали свое дело. В итоге я получил колоссальное удовольствие и от процесса, и от результата, и от самого движения. Последние два спектакля вообще были невероятными по ощущениям, все как-то точно распределилось по эмоциональной партитуре.

– А что вы чувствуете, когда танцуете?

– Это большой спектр ощущений. В этот момент чувствуешь присутствие в пространстве, дыхание партнеров. Это многослойная история, которая в чем-то напоминает медитацию, только движенческую. С одной стороны, ты погружаешься в себя, а с другой, полностью контролируешь процесс, ведь в спектакле есть определенная музыкальная, хореографическая, драматическая конструкция. Но это не напряжение, а состояние переживания. Плюс, еще присутствие зала, его вовлеченность. Это наполняет пространство особой энергией, воздух становится плотным, сгущенным. Особенно, если камерное расстояние и люди сидят очень близко к сцене. Ты посылаешь в зрителя какие-то свои идеи и эмоции и чувствуешь, как они отражаются ответными наполняющими ощущениями.

Это похоже на обратный вдох. Мы однажды делали практику на горе Чегет. Было очень жарко, но когда мы сделали вдох в сторону Эльбруса, который как раз напротив, то оттуда подул прохладный ветер. Это очень похоже на то, как отвечает публика, зал.

– В «Сказках сна» вы Рыцарь, а ваш альтер-эго со словами – Трубадур, если я правильно поняла. Примерно так же строился балет «Бойня номер пять» Владимира Варнавы, где вы были телесным воплощением главного героя. Может ли так быть, что два человека составляют одного персонажа героя?

– Конечно, это же театр, здесь все может быть. Все зависит от того, как это сделано, насколько убедительно. Пока вы не спросили, я не думал об этой параллели с «Бойней номер пять», которую мы делали в Дрездене по Курту Воннегуту. Но есть отличие – там мы работали непосредственно в связке с драматическими актерами. Плюс, вся партитура была построена на голосе, так как участвовали оперные певцы. Здесь же мы столкнулись с артистами уже на площадке и начали соединять пластическую и драматические части. И в итоге мне кажется, что получилось, и наша идея считывается.

Фото предоставлено пресс-службой проекта "Сказки сна"

– В психологии есть мнение, что тело в отличие от слов не врет. Этот прием родился отсюда?

– Думаю, что да. В «Сказках сна» есть момент, когда ребята делают слом спектакля и как бы выходят из роли и представляются реальными именами, начинают общаться с залом. Мол, слишком много пафоса, слишком много Средневековья, в котором происходит действо. И мы тогда с Володей Варнавой обсуждали, стоит ли мне играть в эту игру, выходить из образа. И пришли к выводу, что нет. Головой да, словами ты можешь выйти, а тело остается в той ситуации, продолжает ее проживать. Оно не может быть в двух временах одновременно. А потому мой Рыцарь остается в Средневековье и смотрит на парней как бы со стороны.

– Если в «Сказках сна» – вы часть команды, то в «Пункт 64. Паркинсон» весь спектакль полностью держится на вас. Насколько сложно играть моноспектакль, да еще и не с самым простым текстом?

– Для меня это стало одной из самых сложных задач за долгое время. Драматург Константин Федоров сразу предупредил, что мы не можем весь спектакль показывать, насколько это тяжелая болезнь, как с ней сложно жить. А потому мы решили, что нужно в начале сделать разговор со зрителем, сконцентрировав публику на том, что мы не слишком обращаем внимание на свое тело. Оно для нас нечто привычное. Мы не задумываемся, как поднимаем чашку, какие мышцы работают, когда мы встаем, садимся. Это происходит автоматически. Сейчас начну прям говорить словами из спектакля, хотя что удивляться, ведь текст прямо на подкорке записан. Но тем самым мы пытаемся навести зрителя на мысль, что то, что нам кажется обыденным, некоторым дается совсем непросто. И есть болезнь, которая нарушает привычные процессы, и да, жизнь нас к этому не готовила. И да, на определенной стадии болезни, даже перевернуться с одного бока на другой – уже героизм. При этом мы стараемся зайти в это с юмором, почти в манере стендапа. Для меня написан двадцатиминутный текст, который я проговариваю. Но я не драматический актер, я – танцовщик, хореограф и привык говорить телом, движениями. И хотя, судя по отзывам, у меня очень информативная хореография, и я всегда стремился не просто танцевать, а рассказывать историю через движения, текст стал для меня вызовом. Вести диалог со зрителями в начале спектакля в течение 20– 25 минут для меня – это новая планка. А потому, когда эта часть заканчивается и я начинаю танцевать, то делаю это с таким наслаждением. Для меня говорить телом, конечно, в разы легче.

– Как возникла такая сложная тема?

– Ко мне обратился продюсер Виталий-Марк Гладышев не просто как к танцовщику, но и как к хореографу. Научный центр неврологии решил выпустить современный пластический спектакль о болезни Паркинсона. Тогда я практически ничего об этом не знал. Стал смотреть, читать. Выяснилось, что первой болезнь поражает опорно-двигательную систему. О каком хореографическом спектакле может идти речь. И тогда Марк дал мне книгу Игоря Казачкова, который уже более 10 лет живет с этим недугом. У него третья стадия заболевания, но он ведет активный образ жизни: пишет книги, музыку, устраивает фестивали. Я когда на все это посмотрел, просто прифигел. Человеку иногда просто тяжело пройти сквозь дверной проем, но при этом он так любит жизнь, настолько влюблен во все, что делает. Мы все живем, мучаемся, страдаем, жалуемся, как нам тяжело, но нам даже в голову не приходит, что есть совсем иной уровень преодоления себя. Мы слишком невнимательны к тому, что у нас уже есть.

И мне важно показать, какая у него произошла трансформация личности. Когда ты узнаешь о таком диагнозе, есть два варианта: лечь и ждать конца или попробовать что-то изменить. И вот когда он стал менять фокус внимания, оказалось, что это дало ему новое мышление и новые возможности, как ни странно. Он начал иначе жить, иначе собирать бизнес-процессы. И мы решили сделать спектакль о том, как якобы непреодолимые сложности иногда открывают нам совершенно новую жизнь, позволяют взглянуть на нее под другим углом.

– Отсюда появилось ваше высказывание, что человек развивается через травму?

– Да, ведь в какой-то степени так было и со мной. Я порвал крестообразную связку, которая служит стабилизатором коленного сустава. Это долгое восстановление, депрессия. И мне пришлось начать заниматься йогой, которая как раз и учит внимательно прислушиваться к своему телу. Разрыв крестообразной связки – это был последний сигнал тела, что нужно изменить отношение к жизни. Да, этого можно было избежать, но видимо, иначе я бы не понял. Мне понадобилась травма, чтобы начать быть внимательным к своим ощущениям. И уже через йогу я пришел в современный танец и стал заниматься более честной хореографической историей.

– В спектакле задействован искусственный интеллект и цифровые технологии. Как именно?

– Научный центр неврологии использует ИИ в своей работе. У них целый ряд процессов, где задействован искусственный интеллект. Я до конца не знаю, как это работает, но мне, например, ставили датчики, чтобы зафиксировать работу моего мозга. Аппарат раскладывает их на несколько дорожек и показывает, что и как действует. У нас же композитор наложил на эти дорожки определенные музыкальные инструменты и создал партитуру того, как бы мог звучать мой мозг. Получился очень интересный музыкальный материал.

Кроме того, я делал специальную диагностику тела и пытался обмануть аппарат, который считывает все нарушения опорно-двигательной системы. Процесс напоминает киношный motion capture, когда анимация персонажей создается путем оцифровки движений реального человека. И если я всегда в своих проектах налаживал связи суставов, мышц, то здесь мне пришлось их разрушать, вносить какие-то деструктивные действия. Телу, кстати, не понравилось. Но зато вошло в спектакль.

– Вы говорили о том, как важно слушать и слышать свое тело. Человек может этому научиться?

– Он просто обязан это сделать. Чем мы внимательнее к телу, тем больший отклик получаем. И это я сейчас не про внешние результаты говорю, хотя прекрасно, что мы стали обращать на это внимание. Скорее я имею в виду более тонкие настройки. Например, то, как мы слышим музыку, смотрим спектакли. Что мы в этот момент чувствуем. Ведь это и физические ощущения. Это психофизика. И чем внимательнее мы к себе, тем ярче спектр, шире восприятие.

– Мне очень понравилась ваша фраза, что боязнь танцевать – это боязнь быть собой.

– Конечно, ведь ты себя не слышишь. Танец – это же не про выступления на сцене, это про движение и взаимодействие: с собой, с партнером, с окружающими вас людьми. Танец – это когда вы с друзьями на вечеринке, на концерте любимой группы, когда просто идете по улице, слушаете любимую музыку и кайфуете. Не боитесь проявляться. Тело может дать невероятное количество ощущений. Но у нас есть определенный зажим, мы боимся проявлять себя. Что скажут люди, как на нас посмотрят. У нас в Петербурге есть бездомный, который включает на набережной музыку и просто танцуют. И вы бы видели, сколько людей останавливается на него посмотреть. Знаете, почему? В этот момент он счастлив.

– Вы провели два мастер-класса в Gogol School по партнерингу и контактной импровизации. Как это было и насколько нужно быть подготовленным для такого?

– Эти два мастер-класса рассчитаны были на подготовленных участников, на людей с воспитанным телом, тех, кто все-таки занимается некими практиками. При этом я веду классы не только для профессионалов, но и для обычных людей, которые хотят научиться чувствовать свое тело. Контактная импровизация ‑‑ это отдельная история, которая существует сама по себе. Это не танец, это практика. Люди собираются в джемы и практикуют. В Gogol School мне было важно дать определенные техники взаимодействия, показать, как можно чувствовать партнера.

Мне кажется, что самое главное в этом, как и в жизни, – баланс. Нужно уметь слушать и слышать. Уметь высказываться. Нужно слышать партнера и взаимодействовать с ним. Не только принимать, но и отвечать ему. Давать свою информацию партнеру. Любое взаимодействие – это диалог. Контактная импровизация ‑‑ не исключение, если один замолчит, то никакого разговора не получится. По большому счету, если вы теряете ощущение партнера, то нужно остановиться. Не продолжать двигаться в одиночку, а дождаться отклика, соединиться и продолжить вместе. Тут важно проливаться в партнера, длиться в нем. Когда все происходит легко, это значит, что мы правильно расположились друг к другу, не подстроились, а настроились друг на друга. Один уходит в подкат, а другой легко через него прокатывается. Иначе не получится.

Для этого нужны некоторые базисы, которыми мне было важно поделиться. Меня порадовало то, как они включились в работу, то, как решили попробовать новое. Что-то, конечно, не получалось, но и у профессионалов не сразу складывается, физика разная, а потому нужно приноровиться. Эта работа на ощущениях. Мне показалось, что мы поняли друг друга.

– Вы – независимый артист и хореограф. Как далеко расписаны планы?

– Впереди выступления в Санкт-Петербурге, на Основной сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова с проектом Юрия Смекалова «1234». Это балет, в котором объединились 4 хореографов из 4 стран: Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Юрий Смекалов (Россия), Яэль Цибульски (Израиль). Параллельно веду переговоры про постановку монооперы. Так как ничего пока не подписано, не могу разглашать секреты. Есть еще несколько задумок, которые тоже в процессе. Но я понял, что пусть лучше у меня будут некоторые проседания, но я все-таки останусь независимым и непривязанным к определенному театру или компании. Мне гораздо интереснее работать на разных проектах.

Автор: Ксения Позднякова, автор Telegram-канала "Ксюша рекомендует"