Российская космическая отрасль выходит на новый уровень развития. И не только в плане инновационных идей и решений. Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина убеждена, что романтика покорения просторов Вселенной снова овладевает сердцами юных, готовых принять эстафету из рук славных предшественников.

Фото предоставлено пресс-службой Музея космонавтики

— Наталья Витальевна, идея разместить Музей космонавтики в стилобате монумента «Покорителям космоса» принадлежала Сергею Павловичу Королёву. Памятник открыли в 1964 году, а музей — только в 1981-м. На формирование собрания потребовалось полтора десятилетия?

— От идеи до воплощения всегда проходит немало времени. Комплектование фондов научно-технического музея — очень сложный процесс. Постановление правительства о создании Музея космонавтики было принято только в 1969 году. Вся техника ещё долгие годы оставалась засекреченной. Однако в собрании поступали личные вещи космонавтов и конструкторов, нумизматика, предметы медальерного искусства, плакаты, живопись, скульптура и многое другое. В 1979 году фонды насчитывали 17 000 единиц хранения, а к моменту открытия 10 апреля 1981 года, приуроченного к 20-летию первого полёта, уже 23 000. Постепенно, когда с какой-то техники снимался гриф секретности, предприятия передавали её нам. К 2000 году мы располагали 70 000 предметов, сейчас — примерно 108 000. А в экспозиции зала, с которого всё и начиналось, сегодня он называется «Утро космической эры», было представлено всего 106 экспонатов.

— Первая экспозиция стала воплощением замысла Сергея Королёва?

— К сожалению, какого-либо художественного, если можно так выразиться, проекта будущего музея Сергей Павлович не оставил. Он понимал, что завтрашний день космонавтики — за новейшей техникой. Чтобы она появилась, стране нужны инженерно-технические кадры, а значит, экспозиция музея должна увлекать молодых людей идеей освоения космоса. Для этого необходимо показывать всё, что возможно продемонстрировать посетителям, не нарушая государственной тайны. Собственно, музей и сейчас решает ту же задачу.

— Экспозиция «Утро космической эры» не только высокотехнологична, но и просто красива. Это сознательный ход?

— Конечно! Визуальный ряд создавался коллективом специалистов под руководством известного художника Олега Петровича Ломако. При небольшом количестве предметов (напомню, их было всего 106) антураж просто завораживал. Прекрасный витраж, сияющий красками космоса, зодиакальная сфера, отразившая эволюцию знаний человечества о звёздном небе, начиная со знаменитого атласа, составленного астрономом Яном Гевелием в конце XVII столетия. И на фоне этого — фигура космонавта как воплощение сегодняшнего и завтрашнего дня космонавтики. По мере увеличения коллекции менялся и вид экспозиционного зала. А затем наступил момент, когда стало ясно: музею тесно в существующих объёмах, поскольку количество экспонатов многократно увеличилось. И в 2006 году тогдашний директор, Юрий Михайлович Соломко, дольше всех возглавлявший Музей космонавтики, обратился к Алексею Архиповичу Леонову и его коллегам из отряда космонавтов с просьбой помочь решить проблему расширения музея. Власти Москвы пошли им навстречу: благодаря реконструкции, завершившейся в 2009 году, наши площади увеличились до 9000 кв. м, то есть почти в три раза. Так у нас появились подземные залы пилотируемой космонавтики и возможность показать её сегодняшний день и даже чуть-чуть завтрашний.

— Макеты космических аппаратов изготавливались специально для музея?

— Большинство экспонатов — подлинные. Но и макеты делались в полном соответствии с оригиналами вплоть до мельчайших винтиков, поскольку использовались чертежи, предоставленные предприятиями-изготовителями. Отличаются они только размерами. Иначе их невозможно, как, скажем, корабль «Восток» или станцию «Луна-16», было бы разместить в экспозиционном пространстве. В советское время изготовлением макетов занималось несколько предприятий: экспериментальная фабрика наглядных пособий Всесоюзного общества «Знание», производственные мастерские Государственной научно-технической библиотеки, Центр научно-технической информации «Поиск», Центральное управление снабжения Академии наук СССР. И сегодня благодаря нашим партнёрам — Госкорпорации «Роскосмос», Научно-производственному объединению имени С.А. Лавочкина, Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва и множеству других предприятий — процесс комплектования фондов не прекращается.

Фото предоставлено пресс-службой Музея космонавтики

— Как решалась концепция нового выставочного пространства?

— Это была совместная работа сотрудников музея и известного художника Салавата Александровича Щербакова. В первом, самом парадном зале, теперь представлены наши космические победы до 1970 года: первые геофизические ракеты, первый спутник, полёты Белки и Стрелки, Юрия Алексеевича Гагарина, первый групповой полёт «Востока-3» и «Востока-4», выход в открытый космос Алексея Архиповича Леонова, полёт первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, исследования других планет Солнечной системы — Луны, Марса и Венеры. Все эти достижения стали возможны благодаря «Группе изучения реактивного движения» (ГИРД), «Газодинамической лаборатории» (ГДЛ) и, конечно же, главным конструкторам — Сергею Павловичу Королёву, Валентину Петровичу Глушко, Владимиру Николаевичу Челомею, Михаилу Кузьмичу Янгелю, которым посвящён следующий зал — «Творцы». А дальше мы переходим в современную пилотируемую космонавтику –— программы «Салют», «Алмаз», «МИР» и, конечно же, МКС. А кроме того, нам Роскосмос чуть-чуть приоткрывает дальнейшие планы — создание российской орбитальной станции, исследование Луны и других планет. Так что мы сейчас находимся в процессе проектирования будущей экспозиции. Говорить о некой раз и навсегда разработанной концепции не приходится. В 2009 году музей был совсем другим, наш первый зал мы с тех пор уже дважды модернизировали — в 2019 и в 2021 годах. Мы никогда не останавливаемся.

— А где проводятся сменные выставки?

— Они вписываются в соответствующую тему существующей экспозиции, чтобы посетитель не терял нить повествования. Ведь многие исследования и эксперименты, а также оборудование, на котором они проводятся, преемственны: их начинали первые космонавты и продолжают нынешние, уже на новом уровне. Показать эту преемственность возможно благодаря тому, что у нас нет изолированных залов — наклонный пандус объединяет всё в единое плавное пространство.

— Как создавался мемориальный дом-музей Сергея Павловича Королёва, являющийся филиалом вашего музея?

— Сергея Павловича не стало 14 января 1966 года. Он ушёл очень рано, не дожив до шестидесяти. В доме на 1-й Останкинской улице он прожил свои последние годы, начиная с 1959-го. Его вдова Нина Ивановна Королёва посвятила жизнь памяти мужа. Для неё было очень важно, чтобы в этом доме был создан музей человека, ставшего основоположником нашей пилотируемой космонавтики. Нина Ивановна принимала деятельное участие в его создании, передав в фонды более 19 000 предметов, а это практически 95% экспозиции. Открытие мемориального музея состоялось 1 августа 1975 года, намного раньше основного здания. Это совершенно уникальный объект, где намолено всё, включая сад вокруг дома. На одном из деревьев висит подковка, прибитая на счастье ещё Сергеем Павловичем. Сюда по традиции приезжают и конструкторы, и космонавты перед отлётом на Байконур. Но, конечно, смысл экспозиции не только в том, чтобы показать предметы, окружавшие Сергея Павловича. Он жил великой идеей, редко бывал дома. Поэтому в цокольном этаже, при его жизни там был подвал, мы разместили экспозицию, рассказывающую о его деятельности. Кстати, на днях исполнилось 90 лет со дня рождения Натальи Сергеевны, его дочери, собравшей и сохранившей огромный архив, который стал основой её книг об отце. Мы очень бережём наш дом. Сейчас идёт подготовка проекта его реставрации. Он является местом силы для всех, кто связан с космонавтикой. Чтобы идти вперёд, ты должен помнить истоки. Идеи Сергея Павловича, получив дальнейшее развитие, используются и сегодня.

— Согласно открытым источникам в 2019 году ваш музей посетило более 750 000 человек. Насколько за минувшие пять лет вырос интерес к нему?

— Мне кажется, что интерес к любому музею не стоит оценивать только количеством посетителей. В 2024 году к нам пришло 757 000 посетителей, и это уже почти предельная цифра. Есть такое понятие в музеологии — «антропогенная нагрузка». Исходя из наших площадей (посетителям должно быть комфортно передвигаться по экспозиции) мы можем принимать до 900 000 человек в год. Нас сильно ограничивает входная группа, конкретно — размеры гардероба. Тем не менее привлечение посетителей — это большая и сложная работа всего нашего коллектива. Основная экспозиция и сменные выставки — это далеко не всё. Мы проводим большое количество самых разных мероприятий, причём не только тогда, когда к нам можно попасть по билетам, но и в дни бесплатных посещений в рамках Московской музейной недели.

— Кто ваша целевая аудитория?

— Расклад приблизительно поровну: дети, молодёжь, которая у нас сегодня, как известно, почти до 40 лет, и люди более старшего возраста. По программам «Пушкинская карта» и «Музеи Москвы — детям» очень многие могут посетить музей бесплатно. Сегодня налицо огромная конкуренция за время потенциального посетителя. Чему человек отдаст предпочтение при огромном выборе музеев, экскурсий и других интересных мероприятий? Безусловно, космическая тема обладает огромной притягательной силой. Особенно в последнее время, когда снова заговорили о полётах к Луне. Выходят фильмы, достаточно назвать «Время первых» и «Вызов», снятый на МКС. И люди загораются желанием прийти и увидеть что-то «вживую». У нас немало современной техники, предоставленной не только государственными, но и частными компаниями. К примеру, компания 3D Bioprinting Solutions передала нам биопринтер, который вернулся на землю из космоса. Мы стараемся сделать так, чтобы экспозиция была интересна и взрослым, и детям.

— Самым юным вашим посетителям примерно по семь-восемь лет. Как удаётся увлечь их такой сложной научно-технической экспозицией?

— Дети — народ любознательный. Важно говорить с ними на доступном языке. У нас замечательный научно-методический отдел, который возглавляет один из старейших наших сотрудников — Юлия Викторовна Костина. Она разрабатывает специальные методики, которым мы обучаем наших экскурсоводов. Затем они сдают экзамен нашей внутренней комиссии и только после этого допускаются к работе в залах. В результате они умеют одинаково хорошо общаться и с 8-летними, и с 80-летними посетителями. Более того, сотрудники методического отдела периодически проверяют их работу и всегда готовы помочь советом.

— Как вы отбираете экскурсоводов, какие требования к ним предъявляете?

— Они — лицо музея. Нам очень важно, чтобы человек обладал грамотной речью, умением доходчиво излагать свои мысли, навыками свободного общения с аудиторией, способностью подстроиться под неё. И, конечно же, имел соответствующие знания. Причём не только по экспозиции, но и по истории космонавтики в целом. А для этого он должен быть искренне увлечён этой безграничной темой. У наших экскурсоводов есть уникальная возможность для роста в профессии, ведь они могут напрямую задавать вопросы носителям знаний — космонавтам, инженерам, конструкторам, которые являются частыми гостями музея: Олегу Артемьеву и Антону Шкаплерову, Владимиру Джанибекову и Александру Иванченкову и многим другим. К нам приезжают специалисты Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) и других институций.

— Сегодня часто приходится слышать упреки в адрес молодёжи, не стремящейся взрослеть, брать на себя ответственность, осваивать сложные профессии. Космонавтика во всех своих проявлениях — упорный и нелёгкий труд. Как вам удается находить контакт с молодыми, увлекая их такой серьёзной областью деятельности?

— Начнём с эстетики — у нас очень красивая экспозиция, а человек воспринимает мир в первую очередь глазами. Затем — подлинные экспонаты, аннотируемые различными мультимедийными системами, и большое количество интересных людей, с которыми у нас можно пообщаться по самым разным темам и направлениям: кино и инженерия, космический дизайн, география, освоение новых планет и многое другое. Скажем, мы можем показывать и работы выдающихся живописцев, и упаковку, которая изначально изготавливалась для космоса, а сейчас используется на земле. Космос сопрягается с практически любыми отраслями человеческой деятельности, и вот эта неожиданная порой связь с обычной жизнью только добавляет интереса.

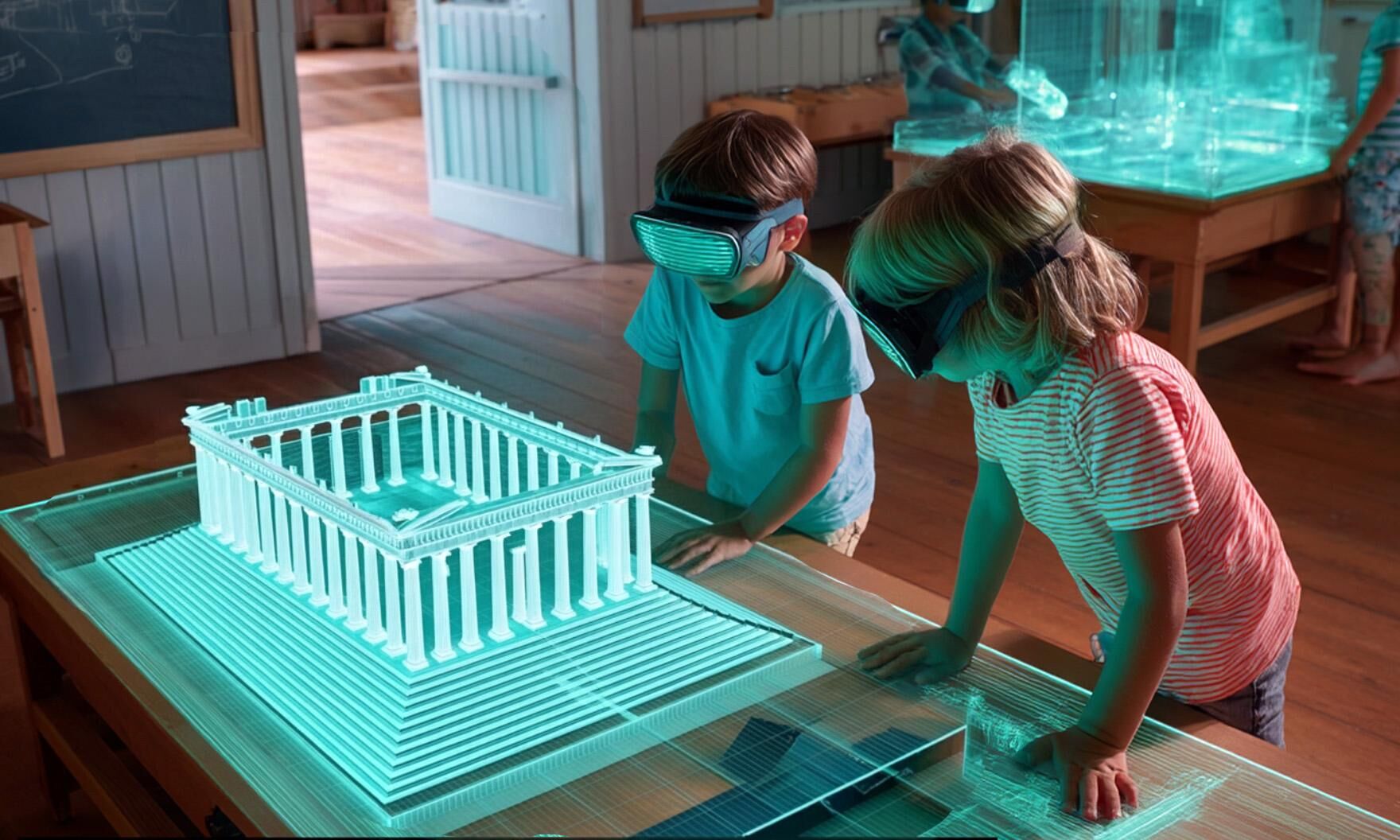

— В экспозиции широко используются мультимедийные технологии. Как разрабатывался контент, какие гаджеты больше всего интересны посетителям?

— У нас в экспозиции большое количество технических средств, требующих аннотаций. Отсюда — большое количество QR-кодов. Разработкой контента занимаются самые разные организации, но сценарии пишут сотрудники музея.

Для продвинутых посетителей есть тач-панели с внушительными объёмами разнообразной информации. Но многие, с одной стороны, не готовы читать большие тексты, а с другой — не хотят смотреть фильмы по 20 минут. Мы понимаем, что обычный посетитель должен понять, как работает тот или иной прибор или аппарат, затратив на это минимум усилий. К примеру, ролик, демонстрирующий, как происходит посадка на Луну, — это абсолютно выверенная научная реконструкция, а не набор красивых картинок. Размеры, радиусы, траектории — всё передано максимально точно. Контент создан с помощью специалистов НПО имени Лавочкина. При этом длится ролик всего одну минуту, то есть внимание посетителя не успевает рассеяться. Когда экспозиция понятна человеку, не обладающему специальными знаниями, это вызывает в нём желание разобраться в предмете поподробнее. А вот если посетитель идёт и ничего не понимает, он начинает чувствовать себя очень неловко, у него опускаются руки. А экспозиция должна воодушевлять!

— У музея есть очень информативный, впечатляющий сайт. Не боитесь, что потенциальный посетитель, прогулявшись в виртуальном пространстве, в реальное к вам не придёт?

— Я такой угрозы не вижу. Мы с вами уже говорили о том, что сегодня музеи ведут борьбу за время посетителя. Человек хочет быть уверенным в том, что получит стоящий продукт и потратит время с пользой, и сайт ему в этом поможет. Не заинтересуется — не придёт. Это нормально. Другое дело, что для нашего музея делать подобные «прогулки» непросто. Сменные выставки встраиваются внутрь существующего пространства, потому некорректно ставить на сайт 3D-тур, который по факту не отражает текущее состояние экспозиции. Но для программы мэра Москвы «Музей детям» мы создали специальную систему — образовательный модулятор, где учитель может пройти по музею и подготовиться к уроку, который будет проводить у нас.

— В этом году планируется завершить формирование Государственного каталога музейного фонда России. Какие возможности он открывает для вашей целевой аудитории?

— В первую очередь он будет полезен студентам, научным работникам и популяризаторам науки — на базе нашего собрания пишутся курсовые и дипломы, статьи, диссертации, книги. Человек находит в Госкаталоге интересующие его объекты и, написав запрос, может, в соответствии с действующими регламентами, получить от нас необходимую дополнительную информацию.

— Как появился в музее зал живописных работ Алексея Архиповича Леонова?

— Алексей Архипович был большим другом нашего музея. Многие картины приобретались музеем начиная с 1975 года. Что-то он передал нам в дар. Есть полотна, принадлежащие семье космонавта, но выставленные у нас для экспонирования — его дочь Светлана Алексеевна проводит огромную просветительскую работу. Многие личные вещи и документы были переданы нам, когда Алексея Архиповича не стало. В наших фондах находится значительная часть его художественного наследия. Леонова все знают как «космического» живописца, а в зале в основном представлены земные пейзажи, созданные в разные годы, в том числе и то время, когда он входил в отряд космонавтов. Нам хотелось показать те грани его творчества, о которых многие даже не догадываются.

— Космонавтику называют отраслью будущего. А каким вы видите завтрашний день вашего музея?

— Покорение космического пространства — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Так было, так есть, и так будет всегда. Поэтому ответ на ваш вопрос можно разделить на две составляющие. С одной стороны, речь о физических размерах музея — нам давно нужна более просторная входная группа, необходимы и новые выставочные залы, в том числе и для представления новейших отечественных космических программ. С другой — дальнейшее развитие нашего музея предполагает не только техническую сторону. Значительную часть технологий, которые определят ближайшее будущее космонавтики, продемонстрировать сегодня невозможно — они засекречены. Но благодаря трансформационному потенциалу нашей экспозиции даже без суперсекретной техники можно показать посетителям достижения современной космонавтики и её будущее: через интерактивные программы, инсталляции, рассказы очевидцев — сторителлинг сегодня очень популярен. Так что существует немало возможностей, использование которых будет поддерживать постоянный интерес публики к нашему музею. Сейчас такое время, когда нам нужны не только прорывные идеи и технологии как таковые, но и люди, которые смогут их генерировать, создавать и применять в космосе: конструкторы, инженеры, космонавты. По легенде, Ньютона осенило после падения яблока. Мы надеемся, что наш музей с большим успехом будет справляться с аналогичной функцией, став воодушевляющей средой для наших посетителей, в первую очередь юных, пробуждая желание посвятить себя бесконечному Космосу. Чтобы в России рождались новые Королёвы и Челомеи, Гагарины и Леоновы…

Автор: Виктория Пешкова