Если музей хочет, чтобы к нему, по выражению Александра нашего Сергеевича, не зарастала народная тропа, ему необходим чёткий информационный след в публичном пространстве. IPQuorum собрал для наших читателей наиболее интересный опыт от ведущих музеев страны.

Сегодня посещаемость музеев, независимо от масштаба и специализации, напрямую зависит от их присутствия в открытом информационном пространстве. Толчком для выхода в медиаформат стала пандемия, которая поставила музеи перед необходимостью пересмотра медиастратегии в целом. Тем более что Россия является одним из мировых лидеров по доступности интернета, а необъятность территории страны для многих становится препятствием на пути к мечте увидеть собственными глазами знаменитые музеи.

Познали дзен, но не расслабляются

«Медиаактивность музеев, — убеждена Ольга Эбертс, начальник отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа, — влияет на развитие общества. И это в равной степени касается как больших, так и малых музеев, ведь все мы делаем общее дело — передаем следующим поколениям историческую память, составляя единое музейное пространство. Ходить в музеи снова модно и престижно. Они становятся лидерами общественного мнения, и это поднимает для нас планку — всё, что музей выносит в общественное поле, должно быть стопроцентно достоверной информацией. Есть ещё одна проблема, достаточно острая для многих, особенно небольших музеев — уровень подачи информации. Да, музей должен стараться учитывать интересы посетителей, которые зачастую очень сильно отличаются уровнем культуры, образования, насмотренности. Наше стремление «приподнять» посетителя кого-то может отпугнуть: не пойду я в этот музей, всё равно ничего не пойму. Но опускать планку мы не можем — это равнозначно отказу от нашей просветительской миссии».

По данным Натальи Тюриной, руководителя проекта «Социальный навигатор» Международной медиагруппы «Россия сегодня», в минувшем году десятку лидеров медиаиндекса составили Эрмитаж, музей Победы, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русский музей, музеи-заповедники Петергоф и Царское Село, ГИМ, музеи Московского Кремля и Псковский музей-заповедник.

Музейные рейтинги — вещь, конечно, показательная, но в конечном итоге предсказуемая — ведущие музеи обладают достаточными ресурсами для того, чтобы сделать своё присутствие в медиасреде заметным. С одной стороны, им легче создавать инфоповоды, с другой — приходится так или иначе конкурировать за посетителя с другими «тяжеловесами» в своём городе или регионе. Может ли опыт, накопленный ими в этой сфере, быть полезным небольшим региональным музеям? Несомненно, поскольку главная составляющая этого опыта заключается не в технологиях как таковых, а в умении чётко определить свою целевую аудиторию и найти оптимальные методы работы с нею, исходя из специфики музея.

Увеличение активности социальных медиа привело к тому, что собственные сайты музеев некоторые считают морально устаревшим инструментом. Флагманские музеи придерживаются иной точки зрения, отводя своим сайтам роль главного ресурса. «В последнее время модной тенденцией стало создание цифровых экосистем, — делится впечатлениями Ксения Луговская, врио начальника отдела “Эрмитаж-медиа”. — Экосистема позволяет оптимальным образом объединять разные проекты и форматы, и точкой входя в неё является именно сайт. Приведу простой пример. Человек заходит на сайт, чтобы узнать режим работы и как купить билет. Параллельно с этой информацией он видит анонс выставки и получает возможность зайти на сайт-сателлит, где мы разместили медиаконтент о ней. Ещё пример. Виртуальный визит по залам музея в формате 360о: экспонаты снабжены медиамаркерами — наводишь курсор и можешь посмотреть фильм о нём. Сайт давно уже перестал быть эдакой доской объявлений и анонсов. Интенсивность потока информации в соцсетях приводит к тому, что многие посетители начинают искать более обстоятельную информацию и находят её через сайт».

Но кто они, эти посетители? Статистика показывает, что чаще всего музеи посещают те, кому между 35 и 44, и люди старше 65. Речь идёт о так называемом «идеальном посетителе», которого, в силу высокого культурного уровня, агитировать прийти в музей не нужно. Он находит способ привести в музей детей или внуков. У него есть любимые музеи, где он бывает достаточно часто, причём не только на сменных выставках, но и просто погружаясь в ставшую родной атмосферу постоянных экспозиций. Это общемузейная тенденция в России. Основная борьба идёт за аудиторию в возрасте от 18 до 25 лет. Открытая ко всему новому и неизвестному молодёжь готова прийти в музей, если он, фигурально выражаясь, говорит с ней на одном языке и знает, что ей интересно в первую очередь. И если диалог складывается как равноправный, молодая аудитория охотно расширяет круг своих интересов, включая туда и классическое, традиционное искусство, представленное во флагманских музеях. За пределами этих двух больших групп находится так называемая «внешняя аудитория», за которую музею в принципе нет смысла бороться — у неё другие интересы.

Примером эффективной работы с целевой аудиторией может служить Третьяковская галерея, которую в год посещает 2,5 млн человек. «Этот результат не свалился на нас с неба, — уверяет Алексей Савищев, начальник службы по связям с общественностью ГТГ. — За ним стоит напряжённая работа многих сотрудников, обеспечивающих публикацию примерно 5000 единиц контента в год. Мы активно работаем в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”, ведём Telegram-канал, присматриваемся к Дзену и аудиоформатам. Но основной трастовый ресурс — сайт. Сейчас многие площадки начинают опираться на поисковую выдачу, сгенерированную ИИ, а обучение ИИ идёт на как раз трастовых ресурсах, то есть сайтах. Если в информационном пространстве вы не присутствуете трастовым ресурсом — вас нет. Как и Эрмитаж, мы видим галерею как экосистему, в центре которой находится сайт. Третий по частоте вопрос, задаваемый администраторам сайта, — что здесь смотреть. Для каждой категории посетителей на этот вопрос будет свой ответ. Однако возможностей одного лишь сайта недостаточно, чтобы удовлетворить интересы каждого. Тех, кто любит глубоко погружаться в контент, мы уводим на ресурс “Лаврус”, где размещены обстоятельные тексты по истории русского искусства. В виртуальной цифровой галерее “Моя Третьяковка” представлены только картины с краткими описаниями: мы сделали качественные тифы, собрали произведения в коллекции. Этот ресурс подойдёт тем, кто хочет просто посмотреть, чем же располагает Третьяковка и только после этого решить — стоит ему туда идти или нет».

В центре инфополя

Физическое пространство даже самого большого музея имеет свои пределы, и это довольно жёстко ограничивает его пропускную способность. Поэтому увеличение числа посетителей не всегда является приоритетной задачей. «Быть в центре информационного поля сегодня очень непросто, — считает Тимофей Юрченко, заместитель директора музея-заповедника “Сталинградская битва”. — Внимание к военно-историческим музеям кратно возрастает в мае и июне, в это время у нас пиковая нагрузка. Но и в течение года бо́льшая часть посетителей стремится на Мамаев курган, о котором знают все, а ведь в состав нашего музея-заповедника входят ещё и панорама “Сталинградская битва”, мемориально-исторический музей, посвящённый обороне Царицына в годы Гражданской войны, и музей “Память”, рассказывающий о пленении фельдмаршала Паулюса. Поэтому мы используем наши медиаресурсы для того, чтобы “перераспределить” потоки посетителей, увлечь их экспозициями других площадок нашего музея. Ещё одна проблема, которую можно решить с их помощью, — представить наш музей-заповедник в регионах. Мы активно сотрудничаем с военно-патриотическими парками, освещая происходящие там совместные мероприятия на региональных медиаплощадках. Один из наших новых проектов — “Киноистория” — тоже построен на использовании медиаконтента: показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне сопровождают наши историки, рассказывая о героях этих лент, их прототипах, о том, насколько точно киноповествование отражает подлинные события. Одним словом, мультимедиа помогают нам использовать самые разные формы популяризации нашего музея».

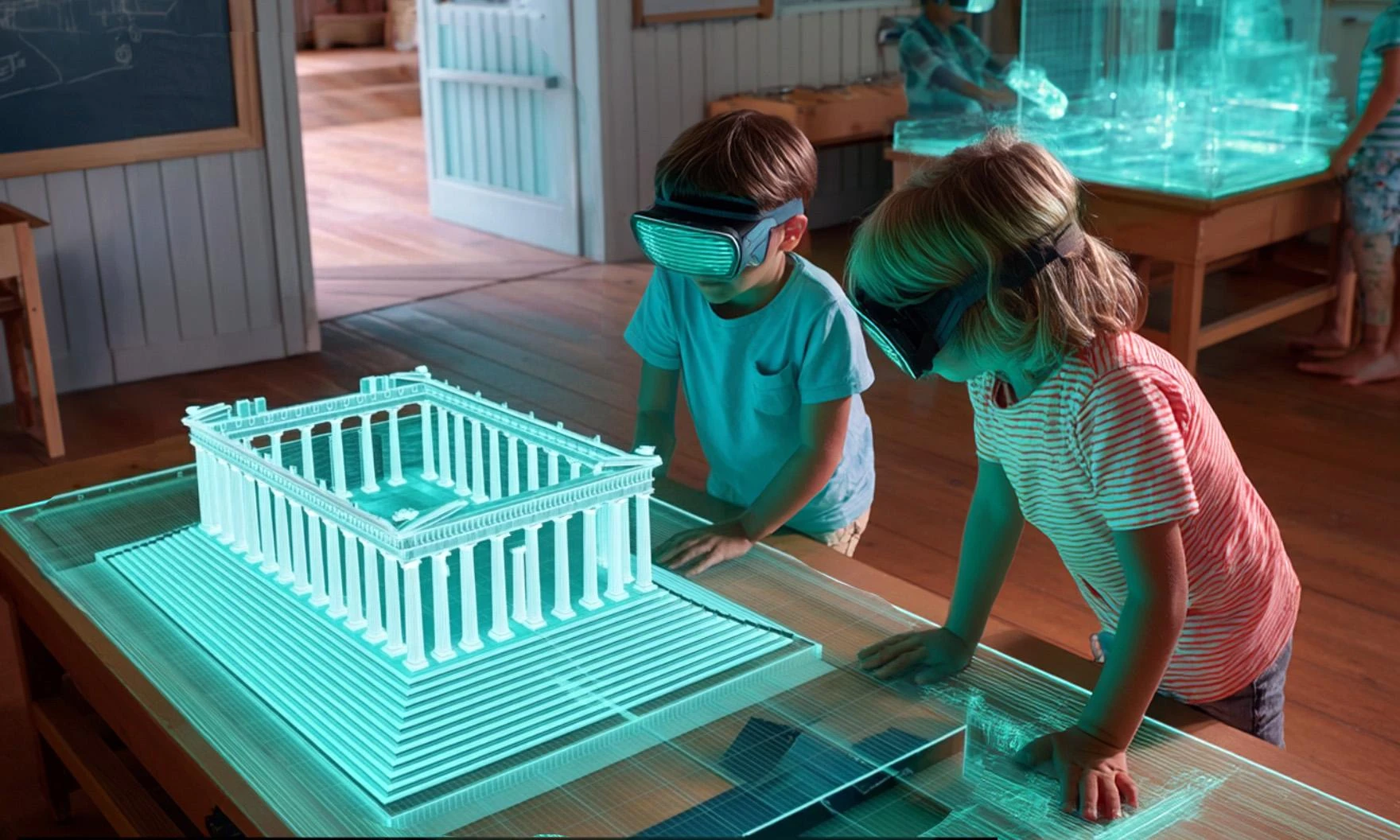

Присутствие в мультимейдийном пространстве в первую очередь ориентировано на целевую аудиторию музея — учитывает её особенности и интересы. Для музея-заповедника «Куликово поле» — это семьи с детьми, составляющие 65% от общего числа посетителей. Музей расположен далеко от больших городов, общественным транспортом до него не добраться. Значит, контент должен быть таким, чтобы мотивировать родителей привезти в музей своих детей. «Посетитель, наблюдающий за музеем в онлайн-формате, — уверена Кристина Столярова, заместитель директора по культурно-просветительной деятельности, — это наш реальный посетитель сегодня и завтра. Мы создали серию подкастов, чтобы ответить на вопросы, чаще всего интересующие посетителей: что такое Куликово поле, как происходила битва и т. д. Она доступна на наших каналах и в бумажном формате. Чтобы привлечь молодёжь, которая сегодня редко сама приходит в музей, разработали два проекта с дополненной реальностью: первый позволяет почувствовать себя настоящим археологом и реставратором, второй — защитником старинной Епифанской крепости, некогда охранявшей южные русские рубежи от набегов крымчаков. Оба проекта можно скачать бесплатно.

А для детей мы создали интерактивные программы “Как это сделано” и “Средневековая игротека”. Немало возможностей открывает и возникшая, если можно так выразиться, мода на археологию. Проект “Тульские городища” развивается благодаря нашей археологической экспедиции, находки которой позволяют нам регулярно пополнять видеоконтент. Очень популярен и проект “Модная археология”, созданный на основе уже успевшего стать знаменитым “Клада Лесной царицы”.

Активно используют возрастающий интерес публики к археологии и в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». «Чем стремительней жизнь, — считает Наталья Коробицына, заместитель директора музея по развитию, — чем больше в ней виртуальных возможностей, тем заманчивей выглядит контакт с предметом, особенно древним. От обнаружения археологами до включения находки в экспозицию нередко проходят годы. Процесс научного исследования имеет свои закономерности, но его можно совместить с интересами информационной повестки. Мы запустили проект “Новые находки Херсонеса”. Это серия клипов, снятых прямо на раскопе. Уже сейчас мы имеем более 600 000 просмотров. Новый вид общения очень нравится нашей аудитории».

Выйти за пределы

Проблема присутствия в медиапространстве особенно остро стоит для небольших региональных музеев, не располагающих ни кадровыми, ни финансовыми ресурсами для интенсивной работы в этом направлении. Но исследования, проведенные АНО «Мир музея», показывают, что многие региональные музеи не используют даже тех возможностей, какие у них есть. Даже в Московской области четверть музеев не имеет цифрового следа в публичном поле. А ведь для музеев небольших городов каждый внешний посетитель на вес золота, поскольку своя публика, как правило, уже охвачена и приходит только на сменные выставки.

«Таким музеям приходится прилагать немало усилий, чтобы о них узнали за пределами местного сообщества, — подчёркивает Анастасия Подорожная, директор по информационным технологиям АНО “Мир музея”. — В небольшом городе пробиться сквозь местную повестку — ЧП и ДТП, отопительный сезон, материнство и детство, социальные проекты и т. д. — действительно очень сложно. Но если музей не присутствует регулярно на страницах местной прессы, его фактически не существует. Путешествия выходного дня сегодня очень популярны, да и деловые поездки принято разнообразить осмотром достопримечательностей. Но если человек, зайдя на портал города с желанием узнать, что посмотреть, не обнаруживает там внятной информации о музее, он в него и не заедет, сочтя, что смотреть там нечего. Соцсети самого музея в данном случае не работают — туда заходят те, кто о нём уже знает. Небольшому музею необходимо регулярно обновлять информацию о себе на своём и городской сайте, в соцсетях — своих и партнёрских, в блогах, в новостной ленте портала Культура.рф. Нужно искать инфоповоды и сообщать о себе хотя бы два раза в неделю, не забывая дать точное название музея и данные геолокации. В противном случае посетитель не будет знать, куда ехать. Да, как правило, в небольшом музее нет специального сотрудника для ведения информационных кампаний, но новости могут быть короткими, поскольку тут важно не количество информации, а её регулярность и актуальность».

Рост внутреннего туризма открывает даже перед очень небольшими музеями огромные возможности. Нам свойственно коллекционировать впечатления и делиться ими с окружающими. Значит, подарив одному человеку нечто незабываемое, музей как бы отправляет приглашение огромному количеству людей, которым захочется испытать нечто похожее.

Автор: Виктория Пешкова