Художники Сергей и Алексей Ткачёвы — уникальный тандем, чьё творчество во многом определило развитие отечественной школы живописи последних семи десятилетий. Свой авторский музей они получили в подарок от земляков-брянчан ещё при жизни. В сентябре ему исполняется 30 лет. IPQuorum, продолжая тему, начатую проектом «Цифровизованно», осуществлённом совместно с Президентским фондом культурных инициатив, пообщался с заведующей музеем Ольгой Зотиной.

Фото предоставлено пресс-службой музея братьев Ткачевых

— Ольга Анатольевна, идея создания музея действительно принадлежала жителям Брянска?

— Совершенно верно. Ещё в середине 80-х случай свёл Сергея Петровича с Геннадием Буровым, директором Брянского машиностроительного завода (БМЗ), на котором когда-то работали многие из Ткачёвых, включая главу семейства — Петра Афанасьевича. Увидев количество работ, «спрятанных» от мира в мастерской, Геннадий Павлович и загорелся идеей создать музей художников. Дал поручение спроектировать здание, которое предстояло соединить с заводским Дворцом культуры. Если бы не внезапная кончина Бурова, музей мог появиться лет на десять раньше. Замысел обрёл плоть и кровь в 1995 году. Не в последнюю очередь благодаря энергии Людмилы Захаровны Удаловой, тогдашнего директора Брянского областного художественного музея, филиалом которого и стал наш музей. Первых посетителей он принял 14 сентября 1995 года, в день 70-летия младшего из братьев — Алексея Петровича.

— Как думаете, Ткачёвым на роду было написано стать творческим тандемом?

— Судя по всему — да. Кровные узы между братьями были очень сильны. Жизнь обоим отмерила по целому веку. В подарок не только за талант, но и за стойкость: «Как бы ни были тернисты наши пути-дороги, мы никогда не роптали на судьбу», — признавались они. Алексей Петрович ушёл из жизни нынешней весной, совсем немного не дожив до юбилея. Сергея Петровича не стало три года назад, и тоже за несколько месяцев до сотого дня рождения. На вопросы о возрасте братья всегда отвечали — это не число в паспорте, а состояние души. Если она ещё может и хочет работать — человек молод.

— Наверное, самый частый вопрос, который задавали художникам, — как они пишут вдвоём?

— Вы правы. Разумеется, и у Сергея Петровича, и у Алексея Петровича немало работ, написанных порознь. Но самые значительные произведения они всегда создавали вместе. Это было уникальное единение двух творческих личностей. Когда они были молоды, «доброжелатели» часто пророчили: если женится хотя бы один из вас — дуэту конец. Но «предсказание» не сбылось. Конечно, всех секретов мастера не раскрывали. Бывало, что один пишет, условное «небо», а другой «землю», то есть у каждого — свои объекты на полотне. Но, как правило, это была именно совместная работа. Тема рождалась на этюдном этапе, когда каждый работал в своём направлении, а потом наступал момент, когда оба русла сливались в единый живописный поток. И до самого последнего момента, когда на полотно ложился завершающий мазок, они друг друга постоянно дополняли и исправляли.

— Когда же начал складываться их дуэт?

— Сами Ткачёвы считали, что в Белоруссии, где они прожили три года по окончании Суриковского института. «Белорусский период» и стал решающим в их творческой судьбе. К примеру, над картиной «Между боями» братья работали несколько лет, написав более 300 этюдов. На сюжет их вдохновили рассказы отца — в годы Гражданской войны Пётр Афанасьевич заведовал клубом в селе Овстуг, где работал ликбез. Художники так увлеклись темой, что написали целых четыре варианта, перенося фокус то на учительницу, то на пожилого мужчину за партой (для него позировал сам Ткачёв-старший), то на красноармейца с книгой. Отец, видя, как с холста время от времени соскабливается какая-нибудь из фигур, сокрушённо вздыхал: «Опять у вас кто-то с картины ушёл! А я-то думал, у вас профессия лёгкая!» Сегодня два варианта картины хранятся у нас и по одному в Русском музее и в Третьяковке. Мы выставляем и эскизный материал к этой работе, чтобы посетитель мог проследить, как шла мысль художников, как они дополняли, расширяли размышления друг друга.

Фото предоставлено пресс-службой музея братьев Ткачевых

— Здание, в котором разместился музей, не является мемориальным. Почему выбор пал именно на него?

— А мемориальных ткачёвских домов просто не существует. Чучуновка, их родная деревня неподалёку от Овстуга, перестала существовать ещё в середине 30-х годов. В огне войны исчез и дом здесь, в Бежице. Тогда это был самостоятельный город, сердцем которого был машиностроительный завод. Сюда-то и перебралось в 1929 году многочисленное семейство Ткачёвых: Пётр Афанасьевич твёрдо решил дать сыновьям хорошее образование, да и голодно было в деревне. Двухэтажный дом на нынешней улице Куйбышева был выбран для музея не случайно. В двух шагах от него и завод, где трудился Пётр Афанасьевич, и дворец пионеров, где все четверо братьев — Виктор, Сергей, Алексей и Василий — занимались в кружке изобразительного искусства. Да и Тульская улица, где когда-то жили Ткачёвы, тоже неподалёку. Здание художникам понравилось — всё вокруг него хранило воспоминания о детстве. Они были на открытии и впоследствии наведывались часто — отмечали здесь важные даты в своей жизни, приезжали и на значимые события в жизни города.

— Случай феноменальный — в простой крестьянской семье четверо сыновей с художественными способностями. Какая могла получиться династия!

— Ну, династия, в общем-то и сложилась, пусть и несколько иначе. Живопись стала главным делом жизни для Сергея и Алексея, затем эстафету приняла Елена Алексеевна, а потом и её дочь Мария. Обе они продолжают реалистическую традицию в искусстве. Несколько работ Елены в собрании уже есть, так что со временем можно будет говорить о музее династии Ткачёвых. Сейчас наша коллекция насчитывает более тысячи работ, а начиналось всё с двухсот. Большая часть передана самими авторами. Это и знаменитые масштабные полотна, давно ставшие хрестоматийными, и первые студенческие этюды. Но наша особая гордость — работы, выполненные юными художниками на занятиях в кружке дома пионеров, то есть в предвоенные годы.

— Им без малого 90 лет?

— Именно! Сохранились, несмотря на эвакуацию и послевоенные переезды. Мама сберегла, Мария Васильевна… В этом семействе вообще очень бережно относятся к фамильным реликвиям. В 1999 году художники создали своего рода «сводный автопортрет» под названием «Воспоминание о матери». На Лене, её нередко называют дочкой братьев Ткачёвых (у Сергея Петровича семьи не было), надета яркая понёва, некогда вышитая Марией Васильевной. Елена была одной из самых любимых моделей. Когда мы проводим для детей экскурсии-бродилки, одно из заданий — найти на разных картинах одну и ту же девочку.

— Женские лица на полотнах Ткачёвых надолго врезаются в память. Для них это была особая тема?

— Одна из главных. Стремление отразить женскую судьбу в самых разных её ипостасях родилось из любви к матери, подарившей им столько тепла и заботы. Марию Васильевну можно узнать в героинях многих картин. Мы не случайно назвали один из экспозиционных залов «Россия — имя женское». Ткачёвы были убеждены, что на женские плечи падает гораздо более тяжелая ноша, чем на мужские. Потому и старались запечатлеть русскую женщину во всей её многогранности. «Дочери», «Матери», «Материнские думы», «Прачки», «Трудовые будни» — в каждой картине прочитываются нелёгкие судьбы их героинь. От этих лиц действительно невозможно отвести взгляд.

— От кружка в доме пионеров к Суриковскому институту Сергея и Алексея вели разные дороги?

— Да, у них было три года разницы, и в жизненные планы внесла свои коррективы война. Из четверых братьев воевать ушло трое — Серафим Василий и Сергей, прервавший учёбу в Витебском художественном училище. Он был тяжело ранен, но после госпиталя снова встал в строй, был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». В окопах не расставался с карандашом, но из тех зарисовок чудом сохранился только один этюд 1944 года — «Фронтовой сапожник». Демобилизовавшись, Сергей Петрович решил вернуться в любимому делу и целый год готовился к поступлению на живописный факультет Московского института изобразительных искусств, так тогда назывался Суриковский. Алексей, поступивший годом ранее, очень помог брату, руки которого заново привыкали к кистям и карандашам.

— К Алексею судьба была более благосклонна?

— Я бы так не сказала, хотя в начале всё складывалось на редкость удачно. В 1939 году 14-летний Алексей победил во всесоюзном конкурсе, объявленном журналом «Юный художник», и был без экзаменов принят в Московскую среднюю художественную школу (МСХШ), где учились талантливые ребята со всей страны. На летние каникулы Алексей приехал к родителям в Бежицу. Когда к Брянску вплотную подступили фашисты, машиностроительный завод вместе с рабочими был эвакуирован в Свердловск. Учёбу пришлось прервать и встать к станку на Уралмаше. «Трудился, как и все рабочие, без скидок на молодость, на разметке танковых моторов. Особенно тяжёлыми были ночные смены, неодолимо хотелось спать, а уж голод был постоянным спутником», — вспоминал Алексей Петрович. Желание вернуться в родную школу было настолько велико, что он, разузнав, что её эвакуировали в село Воскресенское где-то в Башкирии, написал письмо одному из своих педагогов и вскоре получил заветный вызов: «Я, в это время щупленький, хилый пацан, собрался в дорогу дальнюю, дорогу трудную и долгую. За время моего пути до школы сделал более десятка пересадок, ночевал где попало, ел что попадет. Но у меня была большая цель — еду учиться, а когда есть цель, все преграды нипочём».

— Война многих творческих людей заставила сомневаться в нужности их искусства в такое тяжёлое время. Алексей Петрович этого избежал?

— Он был юн и страстно влюблён в живопись. А главное, если сомнения и были, их развеяла сама жизнь. Когда в 1943 году МСХШ вернулась в Москву, работы лучших учащихся, в том числе и его, были выставлены в залах Третьяковской галереи. «Там где-то ещё полыхала война, а мы стремились постигать высоты искусства. Оказывается, мы тоже были нужны стране, раз она не бросила нас на произвол судьбы. В военной и суровой Москве мы увидели, что искусство живёт и действует», — делился своими чувствами Алексей Петрович.

— Институтские работы Ткачёвых есть в собрании музея?

— Конечно, особенно те, что создавались во время летних каникул, когда братья вместе с сокурсниками отправлялись в путешествия по Волге и Оке, по Уралу, Белоруссии и другим живописным местам, привозя десятки, если не сотни этюдов, которые потом, иногда и через годы, ложились в основу больших серьёзных произведений. К примеру, первые наброски к картине «Детвора», репродукция которой в советские времена была в учебниках по русскому языку, ждали своего часа с институтской поры. Художники вспомнили о них через много лет, когда на знаменитой Академической даче под Вышним Волочком увидели похожую сценку. Это полотно тоже существует в нескольких вариантах, один из которых выставлен у нас. А самый первый находится в экспозиции Русского музея.

Фото предоставлено пресс-службой музея братьев Ткачевых

— К военной теме художники обратились не сразу. Им нужно было время, чтобы найти свой язык для рассказа о пережитом?

— Настоящий творец ищет собственный голос в любой теме. А Великая Отечественная для нашего народа стала самым суровым испытанием, и поэтому Ткачёвых в первую очередь интересовали не сражения, а судьбы тех, кто попал в жернова войны. Им было важно показать, как человек, который вчера стоял у станка или пахал землю, учил детей или плавил сталь, пошёл защищать родную землю, не имея за плечами военного опыта, необходимых знаний и умений. Как человек мирного труда принял свою участь. Ткачёвы хотели говорить о войне только правду, тем более что Сергею Петровичу она была известна по собственному опыту.

— В литературе была суровая, без прикрас «лейтенантская проза», у Ткачёвых — такого же накала живопись?

— Совершенно верно. И далеко не всегда ей давали возможность прозвучать в полный голос. В 1968 году к 50-летию комсомола была организована выставка молодых художников. Ткачёвы представили картину «Родная земля». Сюжет её предельно прост: двое солдат отдыхают на пригорке после тяжёлого боя — один перематывает портянку, другой греется на солнце. Художникам хотелось показать связь простого воина с землёй, которую он защищает. Сегодня зритель не обнаружит в ней ничего крамольного. Между тем выставочный комитет буквально за несколько дней до открытия картину снял. Организаторы сочли, что герои полотна совершенно не отвечают тому образу победителя, которого должен был видеть советский зритель: до предела измученные люди, стёртые в кровь ноги, закопчённые лица. И картина отправилась в запасники Министерства культуры. Вспомнили о ней только в 1995 году, накануне 50-летия Победы. Один из ветеранов, посетителей юбилейной выставки, увидев картину, воскликнул: «Вот они, победители». Так у неё появилось второе название.

— В наши дни эта картина получила новое измерение…

— Такова логика времени. И подлинного искусства. Ткачёвы не уставали повторять, что реализм в искусстве не сводится к одной лишь точности деталей. В его основе — образ мыслей художника. Глядя на неё сегодня, мы понимаем, что война — это тяжкая работа, гордимся и тем поколением, что одолело фашизм, и теми, кто сегодня защищает нашу Родину.

— Многое ли изменилось в музее за три десятилетия?

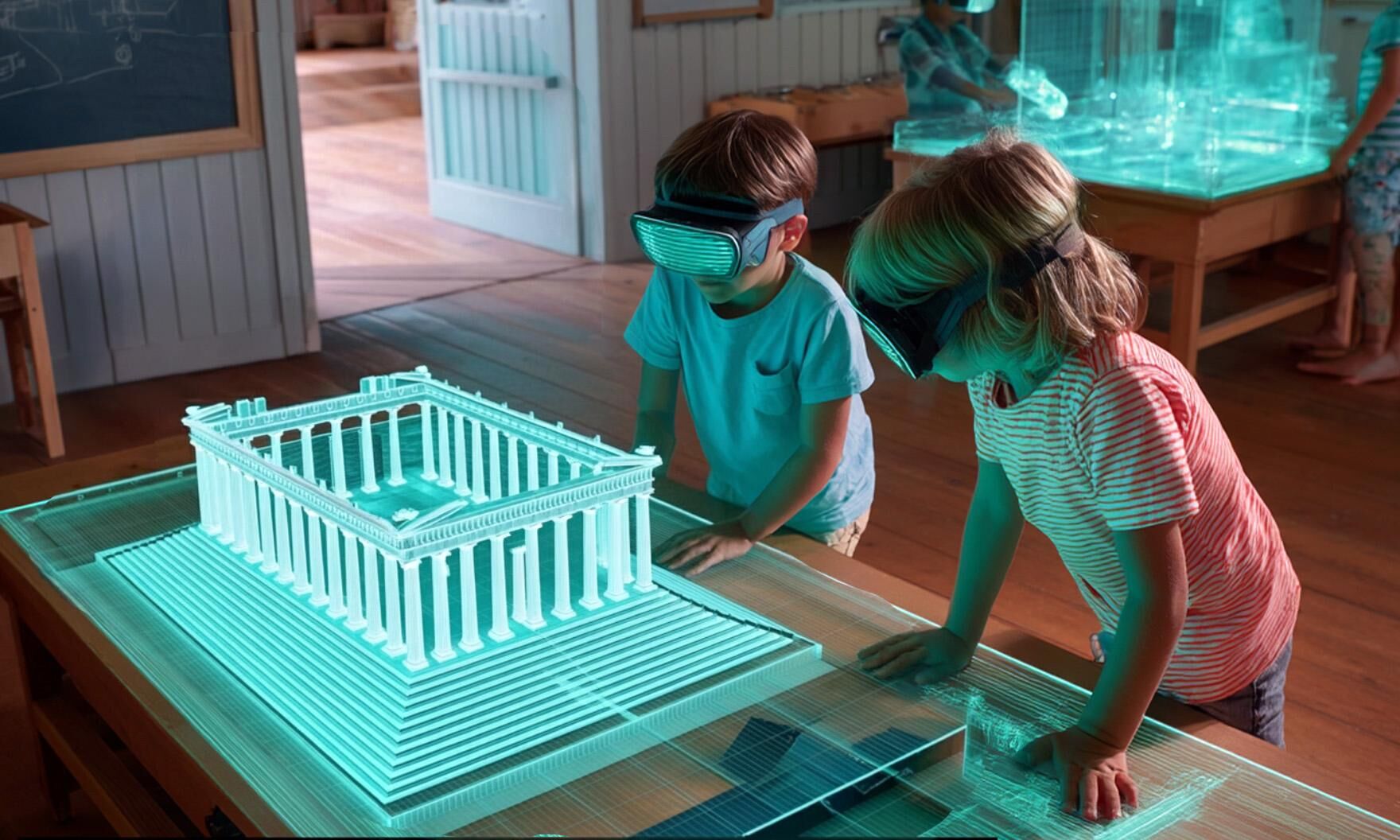

— Собрание увеличилось почти в пять раз. Но атмосфера доверительного разговора со зрителем осталась прежней. Ну и конечно, по мере возможностей используем цифровые технологии. На нашем сайте есть 3D-тур по выставочным залам, выложены цифровые копии знаковых работ художников, виртуальные выставки этюдных материалов к известным полотнам и отдельным периодам творчества.

— Что сделано к круглой дате?

— В рамках векового юбилея Алексей Петровича мы проводим масштабный выставочный проект «Братья Ткачёвы. В русле великих традиций» совместно с Белгородским художественным музеем. Открыли выставку произведений выпускников и стажёров их творческой мастерской в Академии художеств — «Мастерская Братьев Ткачёвых. Краски памяти и мужества». Представлены работы более пятидесяти художников, в том числе таких признанных мастеров, как Дмитрий Белюкин, Михаил Полетаев, Дмитрий Шмарин. Ещё одна выставка — итог VI Международного триеннале детского изобразительного творчества им. А.П. и С.П. Ткачёвых, на который в этом году было подано почти двести работ. Что же касается 30-летия музея, то у нас, в силу юного возраста, «всё только начинается»…

Автор: Виктория Пешкова